生体機能解析学分野のあらまし

2019年薬友会「教室だより」より

当研究室は伝統ある薬理学系講座の流れを汲み、中枢神経薬理を主な研究領域としています。特にイオンチャネルやトランスポーターといった膜輸送タンパク質に焦点を当て、現在は以下に示すようなテーマを軸に研究を展開しています。

- 創薬標的としてのTRPチャネルなどの膜輸送タンパク質の機能解析、薬理学的評価とゲノム科学に関する研究

- 慢性疼痛における免疫/グリア細胞の役割に関する研究

- 薬物依存形成機序および抗うつ薬の作用メカニズムの解明

- 神経・グリア細胞間情報伝達物質としての脳内サイトカイン・ケモカイン類の役割に関する研究

- 臨床での薬物有害事象のビックデータ解析とウェットの実証実験を組み合わせたリバース・トランスレーショナルリサーチ

- 神経障害性疼痛の責任分子LPAの生合成阻害薬のスクリーニングと効果検証

多くの研究手法を駆使しているところが当研究室の特徴の一つであり、分子生物学、電気生理学、行動薬理学、生化学、組織化学、ビックデータ解析など幅広い技術を取り入れています。研究成果は日本薬理学会、日本神経科学学会、日本疼痛学会をはじめとする国内学会だけでなく、北米神経科学学会、国際疼痛学会など海外でも発表し、論文投稿を行っています。昨年度は「Jounal of Neuroscience 」誌に白川准教授らの研究成果を報告いたしました(Tsutsui M et al., 2018)。詳細は当研究室のウェブサイト(http://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/channel/ja/index.html)に掲載していますので、興味を持たれましたらぜひご覧ください。

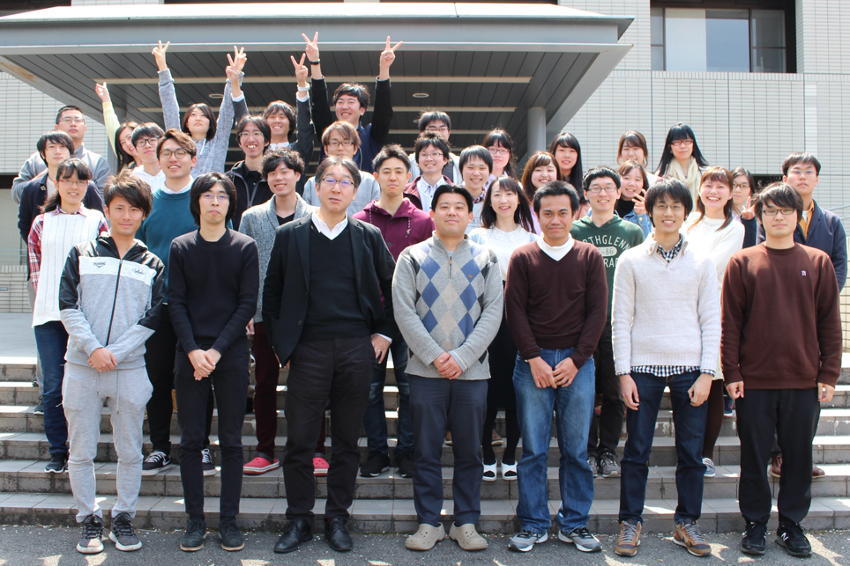

若々しい先生方の下とあってか活発な学生が集い、研究の合間には野球、バレーボール、フットサルなど、また先生方も交えてのスキー、キャンプ、登山などを楽しんでいます。今年度は金子教授と有志で奥穂高岳登山に行きました。また同じ薬理学系講座から発展してきた薬品作用解析学分野とは新歓コンパ・教室旅行・追い出しコンパの3大教室行事を合同で開催し、親睦を深めています(他にも学生実習や研究報告会を合同で行っています)。

例年同様、今年度も個性的な顔ぶれが集いました。研究を筆頭に何事にも真摯に取り組み、賑やかな研究生活を送っています。卒業生の皆様も、機会がありましたらぜひお立ち寄りください。末筆となりますが、薬友会の皆様のご健康と益々のご活躍をお祈り申し上げます。