神経・グリアに発現する細胞センサー

これまで当分野では、中枢神経ニューロンとそれを取り巻くグリア細胞、さらには免疫系細胞に発現するTRPに関連して世界をリードし、次のような業績を挙げてきました。

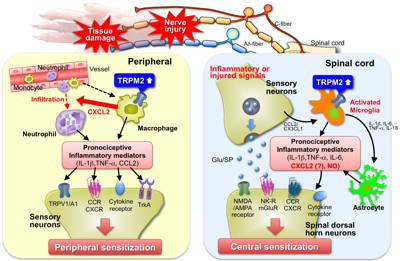

- 炎症性および神経障害性疼痛には、ミクログリアおよびマクロファージに発現するTRPM2が深く関与すること(Haraguchi et al. 2012, Isami et al. 2013, Miyake et al. 2014, So et al. 2015)

- 脳内出血後のアストロサイトの異常な活性化にTRPC3が関与し、病態を悪化させる要因であること(Shirakawa et al. 2010, Munakata et al. 2013)

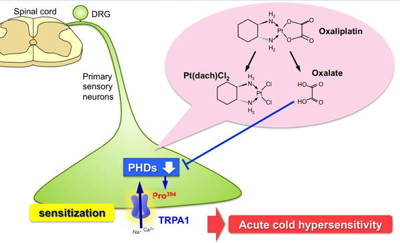

- 抗がん剤オキサリプラチンに特有な冷感受性障害は、感覚ニューロンに発現するTRPA1の感作が発症に関与すること(Zhao et al. 2012, Zhao et al. 2014)

神経炎症を明らかにする

ところで最近、医療におけるアンメットニーズの代表格である「神経変性疾患」の多くが、神経・グリア間、グリア細胞間、内皮細胞や免疫細胞とのクロストークも考慮したNeurovascular Unit(神経血管ユニット)の機能異常を伴い、付随する「神経炎症」が病態の進行と増悪に深く関与することが明らかになりつつあります。

そこで最近では、様々な神経変性疾患に付随して病態を増悪させる「神経炎症」に着目して、次の疾患領域とTRPの関係、および疾患に至るメカニズムを、従来の問題点を克服する新たな疾患モデル、特異的阻害薬、部位特異的遺伝子改変マウス等を導入して明らかにしつつあります。

- 脳血管性認知症と免疫・グリアTRP群

これまでの脳虚血動物モデルは一過性脳虚血/再灌流モデルを用いるものがほとんどですが、これはヒト病態を正しく反映していないため、動物実験と臨床試験の結果に乖離が見られる原因と考えられています。そこで我々は新しく微小コイルを用いた慢性低灌流法を用い、長期にわたる血流低下に起因する認知症モデルを作出しつつあります。本研究ではこの新モデルを用い、観察される脳機能障害におけるTRPチャネルの役割を、特に予備検討で関与が明らかになりつつあるミクログリア・オリゴデンドロサイトのTRPサブタイプに着目して検討しています。 - 多発性硬化症と免疫・グリアTRP群

最近、多発性硬化症の病態におけるグリア細胞の役割が注目を浴びつつあります。当分野で多発性硬化症の病態を反映するマウス実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)モデルを作製して予備検討を行った結果、ミクログリアやアストロサイトに発現が認められているTRPサブタイプの欠損マウスにおいて、EAE発症が顕著に抑制されることを予備的に見出しています。そこで現在では、当該TRPチャネルの部位特異的欠損マウスや特異的阻害剤を用いて、詳細な解析を行っています。 - 抗がん剤や虚血による末梢神経障害の新しい動物モデルの開発と治療標的としてのTRP群

これまで明らかにしたオキサリプラチンの作用以外にも、タキサン系、白金系、ビンカアルカロイド等の抗がん剤は高頻度に末梢神経障害を発現させ、臨床上の大きな問題となっています。また、正座によるしびれは虚血・再灌流による生理的な感覚障害ですが、抗がん剤による感覚障害として、しびれが問題になっています。当分野では、しびれ動物モデルの開発とTRPチャネルの関与を解明しつつあります。また、末梢神経障害に深く関与するシュワン細胞について、近年確立したマウスおよびラットin vitroシュワン培養細胞系を用い、これら抗がん剤の培養シュワン細胞に対する影響を検討するとともに、TRPチャネル機能制御によるシュワン細胞の変性阻止と臨床での治療戦略を探っています。