教室員の募集

どんな人を求めている?

金子研では、将来の薬理研究者を育成するため、毎年、4回生からの卒業研究の配属を4〜5名、大学院修士あるいは博士からの編入学を1〜2名受け入れています。この研究室の人材育成方針について説明しましょう。

まず、次のような人が向いています。

- 「薬理学が好き」

- 「人の役に立ちたい(利他的である)」

- 「楽観的で粘り強い」

- 「未解明の現象を考え抜くことができる」

- 「時間をかけても技術を習得したい」

- 「自分の価値を高める決意と行動力がある」

したがって、とっつきの器用さよりも、地道に実験を続けるねばり強さや、問題点を自分で考え抜いてフィードバックできるような発想の柔軟さが必要になります。 データを出すプロの仕事ができるようになるためには、それなりの努力が必要です。なので、好きでなければこんな仕事は続けられません。

金子の持論ですが,実験の上手い下手は料理の上手い下手と同じで,研究のプロは料理のプロと通じるものがあります。実験も料理もマニュアル通りにしたら誰でもできるはずですが、上手なシェフと下手な初心者が作ったそれぞれの料理の見た目と味には決定的な差があります。それが技術であり、センスです。

自分から進んでセミナーや特論を聴く人、体を動かす人、後輩の面倒をよく見る人は、自然と時間がたてばセンスが身に付きます。反対に研究室生活を「モラトリアム」と思って気楽に過ごしている人は、不思議といつまで経ってもそういうセンスが身に付かないようです。そんな経験から、上述したような人が向いていると思うのです。

人材育成の方針

当教室では、次の3種類の能力をバランス良く育てます。

| 知識 | 病態と薬理を分子から臨床まで理解するため、セミナー、研究会、国内外の学会など多数の発表機会でトレーニングします。 |

|---|---|

| 技能 | 高度なリアルタイム実験技術として、電気生理、動物行動評価、神経培養などの特殊技術を身につけてもらいます。 |

| 態度 | プレゼン能力、情報リテラシー、英語力、自己管理、人脈形成など、研究者としての自覚と作法をマスターさせます。 |

研究テーマの決め方

なお、研究は学部科目とは異なり、系統だった指導をしてもらえることはありません。個々のスタッフや上級生とのGIVE and TAKEの関係で学ぶ場ですので、他人とのコミュニケーションや人間関係が重要な要素になることを覚悟しておきましょう。そういう意味で、実社会の縮図とも言えます。

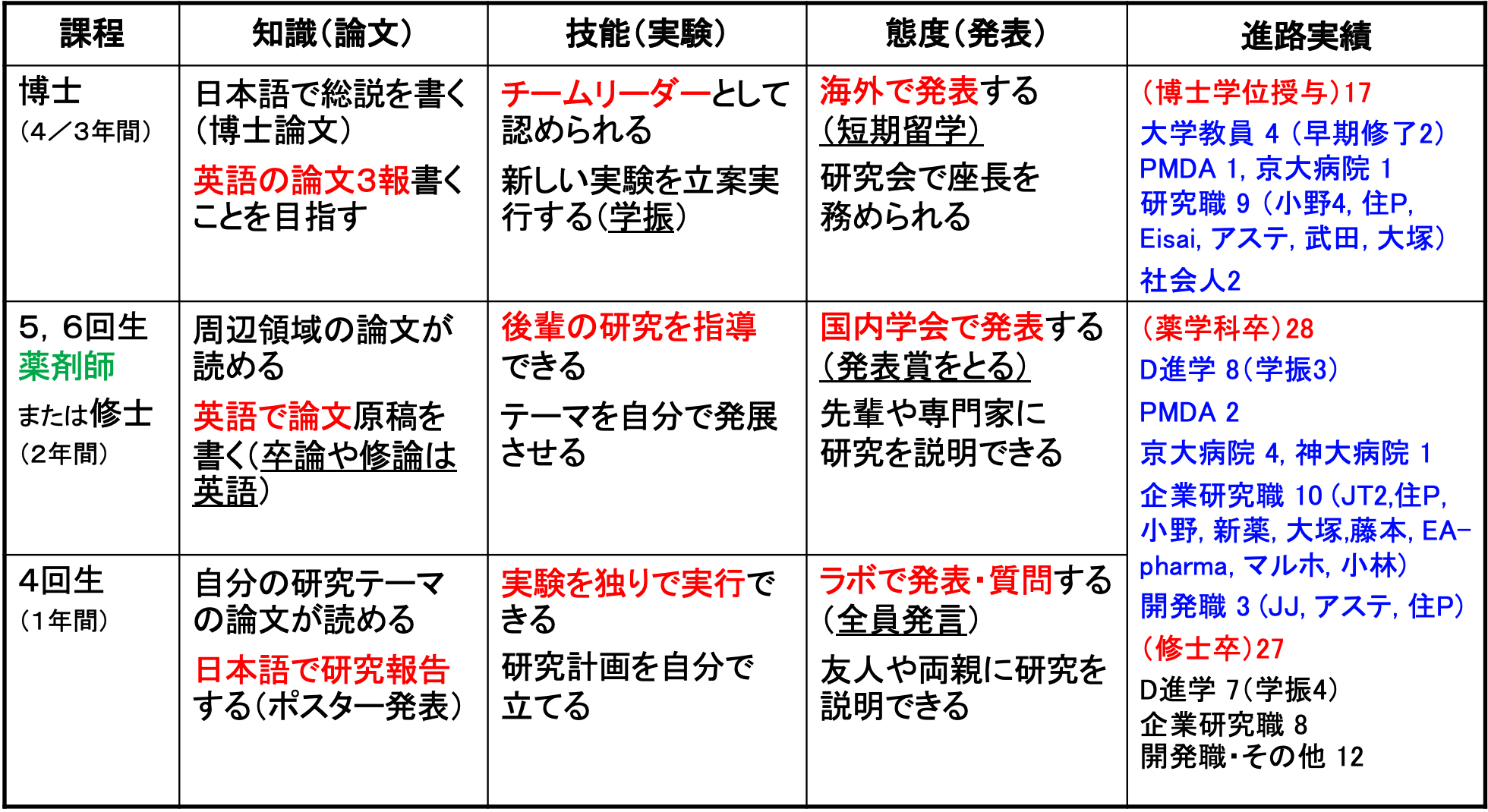

具体的な目標

だいたい図に示したような発達過程をたどることを想定しています。6年制や修士課程の場合は2-3年間で1つの英文原著論文を仕上げ、国内の学会で発表することを目標にします。博士課程の場合は、3つの英文原著論文を仕上げ、国内学会はもとより外国の学会や大学を訪問してのセミナーにおいて英語で研究発表することを目標にします。

学会は日本薬理学会、日本神経科学学会、日本薬学会、Society for Neuroscience(アメリカ神経科学学会)などを中心に活動しています。これらの学会については、薬理系で合同して学会前に発表練習会を行い、厳しく議論を行います。 発表賞やポスター賞にもエントリーさせます。

研究室生活:最初の1年

薬学部の学生にとって4回生からが人生の岐路であると言っても差し支えないでしょう。それほど後々に残る様々な出来事や出会いが待っています。流れる時間の速さも、今までとは比べようがないほどです。

配属先の決定は3回生のうちなので、 生体機能解析学に配属が決まったら、何はともあれ早急に私のところへ来ていただき、将来の進路や目標について相談しましょう。その時点で配属チームをだいたい決めます。

4月から研究室生活がスタートします。いくつかある研究チームのどれかに所属して、教員や上級生から知識や技術を教わります。 午前中は講義やセミナーがありますが、午後は手を動かして研究への助走を始めましょう。毎週木曜日の午前は教室セミナーを行っています。 4回生でも早くも5〜6月にはセミナーで1つの原著論文(英語)の訳と内容の解説(約1時間の発表)をしていただきます。

薬科学の学生さんは8月末の院試に備えて早めに夏休みに入って勉強してもらいますが、薬学科の学生さんは4回生の後期に事前学習、さらに5回生では実務実習で22週間を費やす分、早めに研究を軌道に乗せてあげたいと思いますので、夏休みも研究しましょう。秋からは卒業研究本番のスタートです。10月頃には薬理実習があります。1年前に自分が教わった同じ実習を、今度は教員・院生に混じって教える側を体得してもらいます。 普段の研究で行わない一般薬理の実験技術をマスターする貴重なチャンスです。11月下旬から1月中旬まで、薬学科では事前学習と共用試験のための補講があります。1月の共用試験を一発で合格しましょう。そうこうしているうちに2月になって実験もスパートです。 4月には薬理系合同で年度まとめの研究発表会(ポスター発表)をしますので、立派な研究発表を完成させてください。 質問責めで緊張する研究発表会が終わると初年度はめでたく終了です。

研究生活環境

4回生発表会と新歓コンパ(4月)、教室旅行、追コン(3月)の三大オフィシャルイベントは、薬理系2教室合同で行います。その他、スポーツ大会など、研究チームが入り交じって、様々な交流、催しが行われています。冬には2泊2日のスキーツアーをしています。その他、日帰りスキーにも随時出かけます。アルバイトについては、研究に影響のでない範囲で行ってください。経験的に平日なら週に1回、数時間程度まででしょう。

見学のススメ

百聞は一見にしかず。研究室訪問をして、スタッフ・先輩と話し合ったり、研究室の雰囲気を肌で感じてください。3回生の皆さんは10月頃に行われる薬理学実習の機会を捉えて、スタッフ・先輩から話を聞いたりラボを見せてもらうのが良いでしょう。金子からはネットや配属説明会では公言できない最新の情報を得ることが出来ます。面談を希望される場合は電子メールで予定を尋ねていただくのが確実です。

他大学からの大学院受験、社会人入学

教室主任の金子は2023年3月に京都大学を定年退職する予定ですので、2021年以降に学外から京都大学大学院への入学を希望される方は国内外、社会人を問わずすべてお断りしています。京都大学薬学部の学生に関しては従来通り受け付けています。

卒業後の進路

企業の研究職をはじめ、進学した人、大学の先生になった人、行政機関や大学病院へ進んだ人など、いろいろな例があります。薬学科卒業生の進路も大学教員をはじめ、製薬企業の研究職や臨床開発職、臨床研究を志す病院薬剤師、公的研究機関の研究者、医薬品審査機関、臨床試験受託機関など、薬剤師の職能を活かして活躍できる場所は、実際に広範にわたっています。上の表でもわかるように、実は企業の研究職を得た学生の割合は修士のそれよりも高いぐらいです。

研究職に就くためには、最低限でも修士課程を修了していることが求められます。 薬学科の卒業生は、これまでの経験から修士修了生と比較して半年分ほど研究経験が足りません。したがって、希望する研究職に就くために大切なことは、修士並みに研究経験および実績を挙げてきたかどうかです。論文博士制度が事実上なくなり、企業人の博士取得がきわめて困難になっています。一生、研究に携わりたいなら、企業の研究者を志す場合でも博士学位を取得してから就職することを強くお奨めします。

就活ですが、これまでに数多くの学生や院生の育つ姿を見てきていますから、その人の素質や人間性を見て「あなたにはこれが合っているんじゃないの?」程度のアドバイスはしますが強制はしません。伝統ある教室を引き継いでいるスタッフが責任をもって、希望を聞きながら就職口をお世話します。過去に指導した学生の進路については、社会貢献のページに詳しい一覧表を出していますので参考にしてください。博士の就職が良いのが薬学の特徴です。博士は経団連就職協定の対象外ですので、修士よりも先に就職が決まるので当たり前といえば当たり前なのです。

卒業生の就職先一覧はこちら