当分野の研究内容は、主要な創薬標的であるGタンパク質共役型受容体とその下流分子の機能を細胞レベル・個体レベルの両方で明らかにすることです。この研究を通じて、新たな創薬ターゲットの同定や、より優れた治療薬の創出を目指します。

研究手法としては、培養細胞を用いたGPCRとその下流シグナルの活性化検出を得意としています。その他、モデル動物や培養細胞のゲノム編集などの遺伝学的手法や、生化学、薬理学、構造生物学、細胞生物学的手法を用いて多面的に研究課題にアプローチしています。

京都の地から研究成果を世界へと発信し、世界規模で活躍できる研究者を育成していきます。

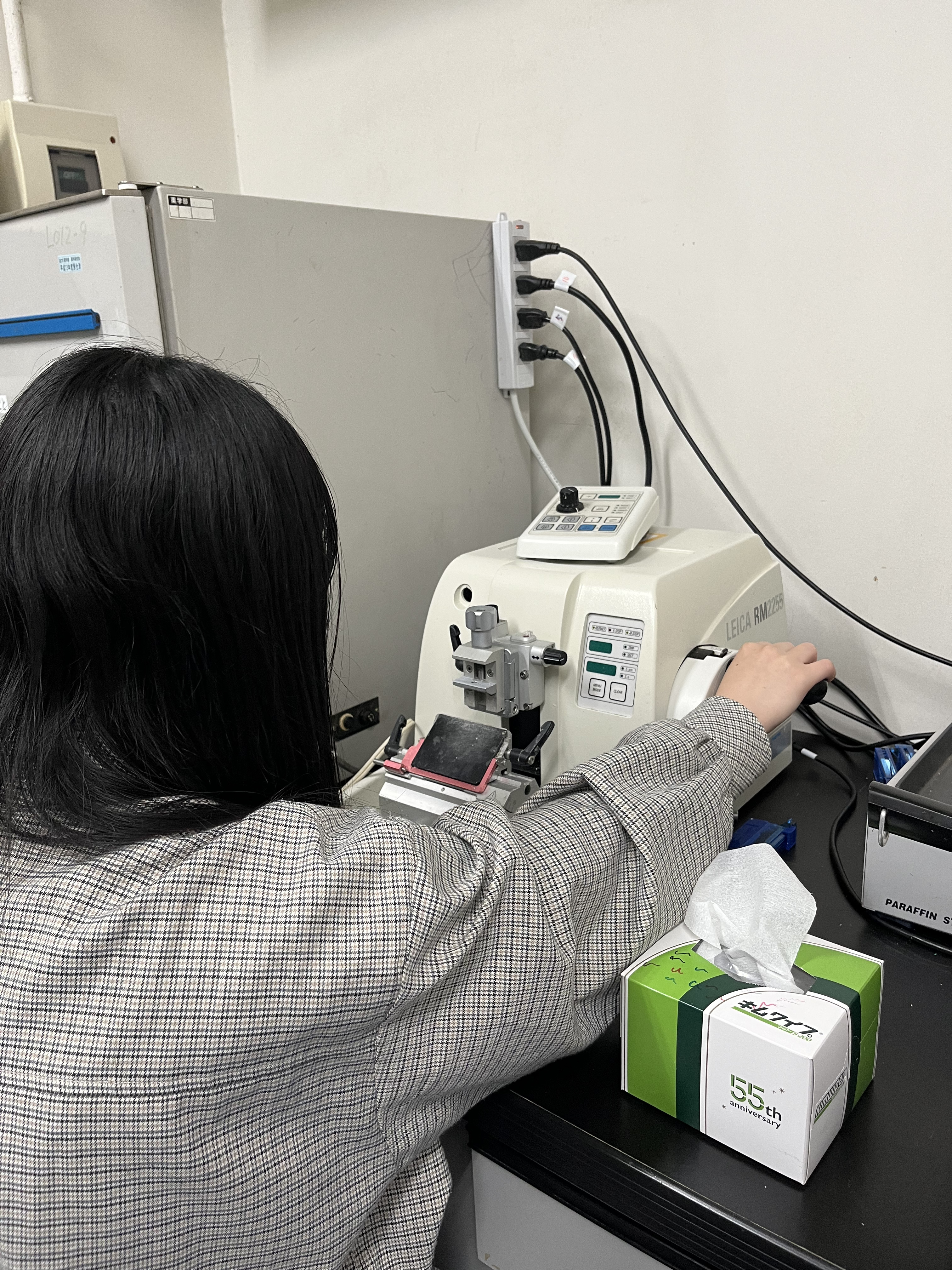

ラボの様子

生体機能解析学分野の様子を覗いてみましょう。

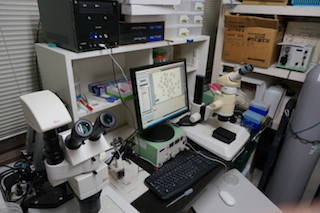

ここは研究室内の主な実験スペースです。様々な器具がそろっており、基本的にはここで実験を行います。ほとんどの器具が研究室で共有のものなので、大事に扱ってます。

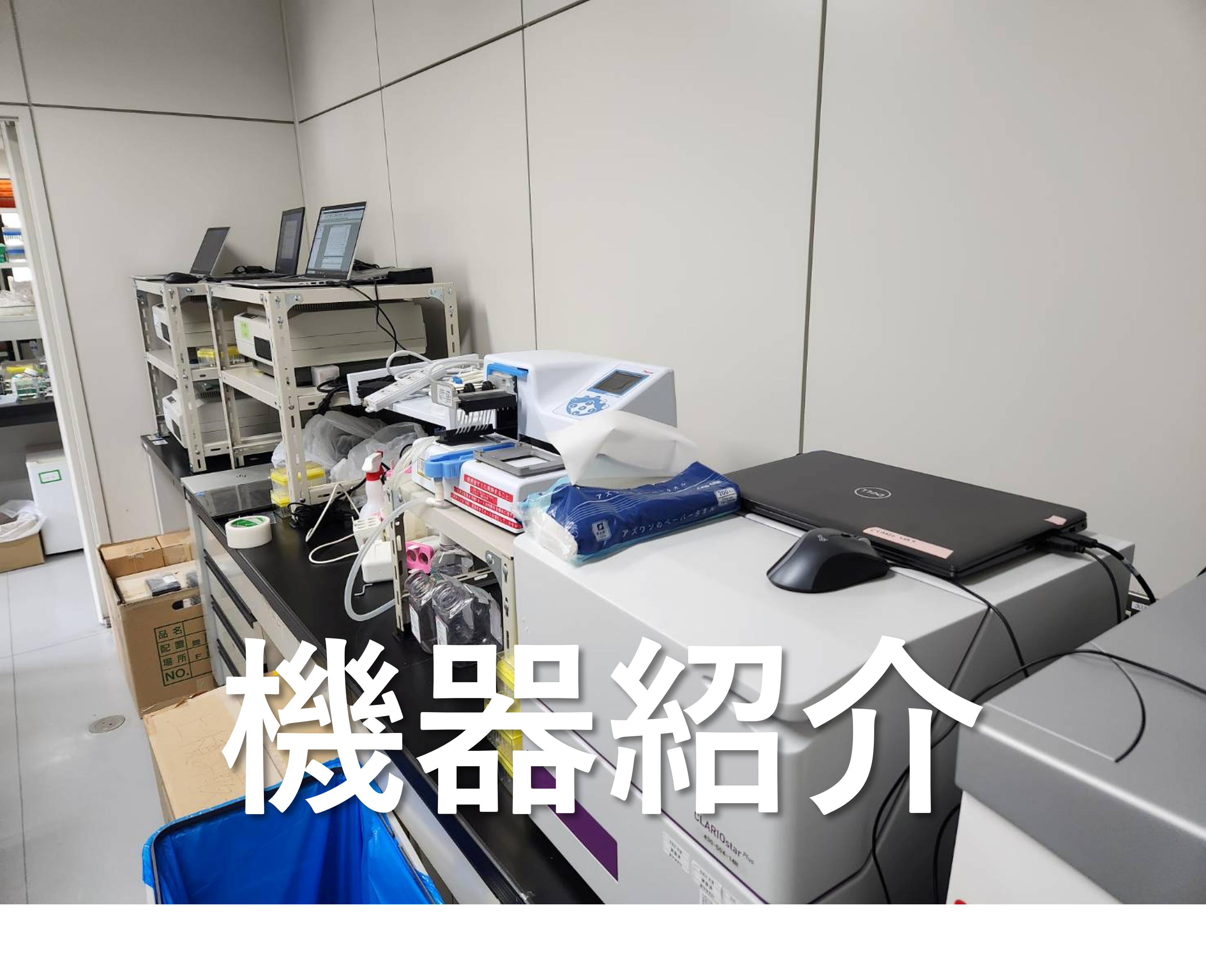

機器室

この部屋では当分野の井上教授、東京大学の青木教授が開発されたTGFα切断アッセイ(シェディングアッセイ)に特化した機械類などが置かれています。

細胞培養室

学生には1人ずつデスクと本棚が割り当てられています。研究の計画を立てたり、文献調査をしたり、データ整理をしたりと、研究の拠点となっています。また、あちこちでディスカッションが活発に行われています。

機器類

当分野が誇る最新鋭の機器類を紹介します。

発光顕微鏡 OLYMPUS LV200

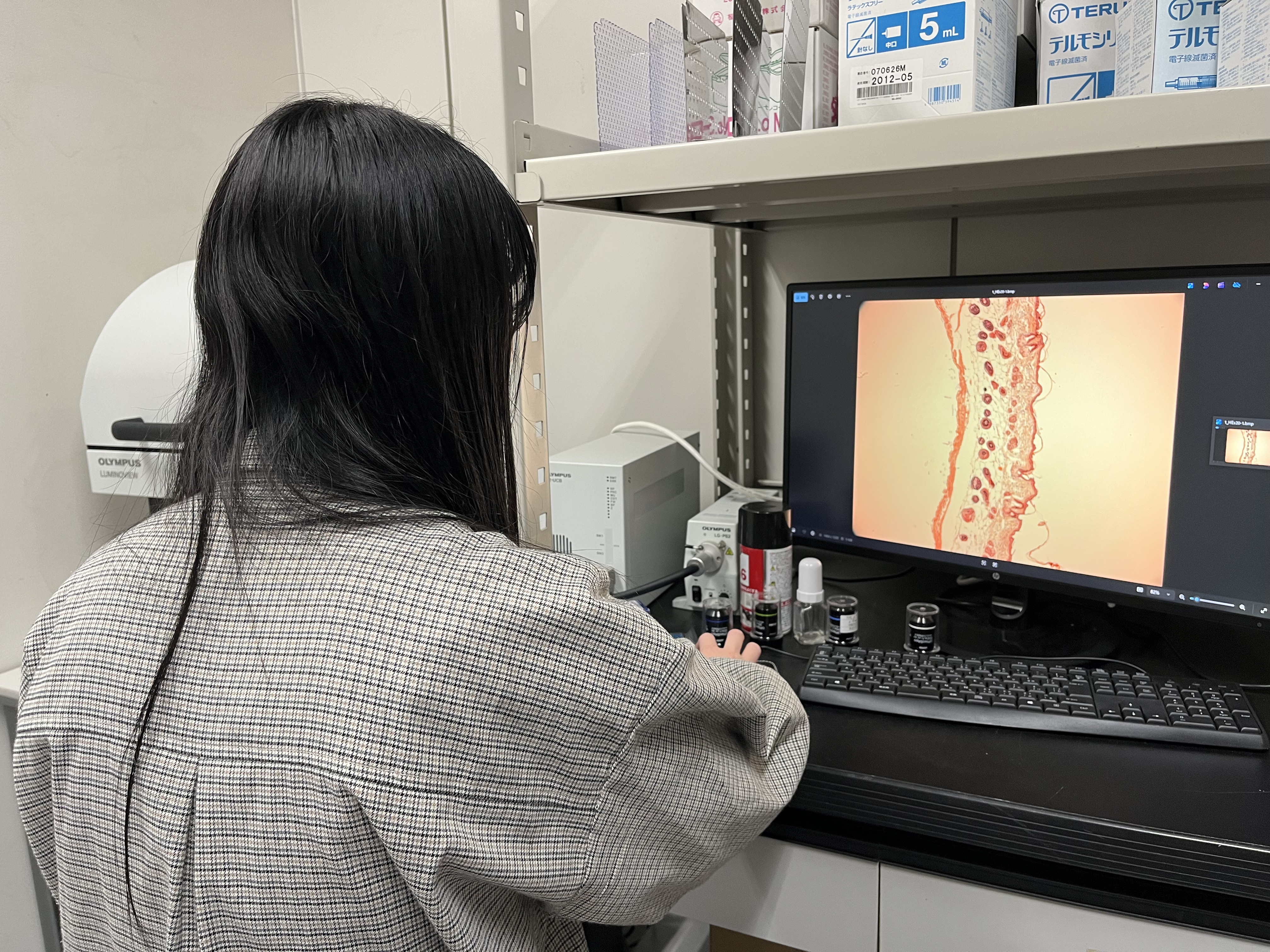

各種顕微鏡

顕微鏡による観察は生物学の基本です。組織切片を光学的に観察する高性能正立顕微鏡や細胞等を観察する倒立顕微鏡など、様々な用途に対応できるように多種多様な顕微鏡を揃えています。

フローサイトメーター(FCM)は混成細胞集団を細胞表面マーカー等を使って解析することができます。大量のサンプルを全自動で解析してくれる優れモノです。生化ではFCM1台、細胞ソート機能のついたFACS(Fluorescence-Activated Cell Sorter)1台を導入しています。FACSはCRISPR-Cas9システムを用いたKO細胞の作製にも使用しています。

EnSpire

吸光・蛍光・発光測定に加え、新技術Alpha(Amplified Luminescence Proximity Homogeneous Assay)に対応しています。Alphaはドナービーズ、アクセプタービーズ2種類のビーズ間のエネルギーの移動を利用した、超高感度の検出システムです。

SpectraMax L

発光を高感度に測定出来ます。生化では2台あり、主に生物発光を利用したGPCRシグナルの検出などに利用しています。

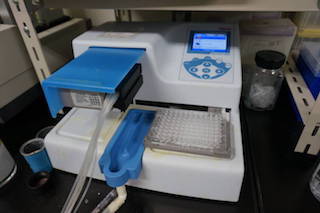

TGFα切断アッセイ吸光度自動測定システム

当分野の井上准教授・青木教授らによって開発されたTGFα切断アッセイは吸光度を測定することでGPCRシグナルを検出します。生化にはプレートを積んでおくだけで自動でプレートリーダーへ運んでくれるStackMax、吸光度を測定してくれるSpectraMax、コントロールPCを組み合わせた吸光度自動測定システムを2機導入しています。このほかにも、マルチチャンネルピペッターの進化版である384/94チャンネルピペッターシステムEDR384や、高速試薬分注が可能なマルチドロッパーなどの機器も実験を助けてくれます。

蛍光1分子計測 (最大4色同時)・発光計測 (最大2色同時)を組み合わせた細胞内ライブイメージングが可能な自作の顕微鏡システムです。

電動倒立顕微鏡(Nikon Ti2E)をベースに高感度CMOSカメラ(浜松ホトニクス)・自作のレーザー光学系・電動暗箱インキュベータ・薬液添加ロボット(Tecan)を組み合わせて統合制御しています。ガルバノスキャナを用いてレーザーの角度を任意に調整することで、全反射照明(TIRF)・斜光照明(HILO)・落射照明(EPI)を切り替えて撮影できます。機械学習フィルタを用いて教師データに類似した細胞領域を探索するアルゴリズムを採用し、96ウェルプレート内の細胞内1分子蛍光イメージングの自動化にも取り組んでいます。

アガロース電気泳動では見分けることの出来ないDNA、RNAの数塩基の差を高精度、高感度で検出・定量することができます。ゲノム編集による変異導入の確認を正確に行うことが出来ます。試薬を充填するだけで96 well plate上のサンプルを全自動解析してくれるので、とても便利です。

現在、生物系の研究でごく一般的になったPCRは手軽である反面、反応時間が長いという側面があります。生化では快適に実験が行えるように、TaKaRaのThermal Cyclerを7台導入しています。