- 准教授 津田 真弘

研究概要

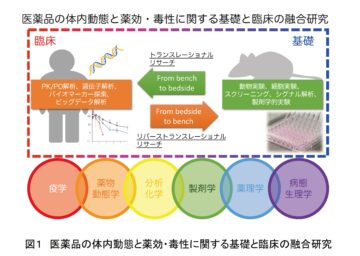

これまでに多くの医薬品が開発され、薬物治療の発展に大きく貢献してきました。他方で、日本の医療は、高齢化、医療費の高騰、疾患や医薬品の複雑化、難病・希少疾患の増加など様々な課題を抱えています。近年、遺伝子情報、生活環境やライフスタイルにおける個々人の違いを考慮して疾病予防や治療を行う“PrecisionMedicine”が注目されています。臨床薬学教育分野では、医療薬剤学分野と共に、実臨床の薬物治療で発見される課題を解決するための科学的基盤を構築するリバース・トランスレーショナルリサーチと、基礎的研究成果に基づいて新しい薬物治療を開発するトランスレーショナルリサーチを推進し、それぞれの患者に最適な医療を実現する個別化治療の開発を目指しています(図1)。以下に、当分野で展開している研究テーマについて概説します。なお、当分野は京大病院薬剤部(医療薬剤学分野)と一緒に研究をしています。

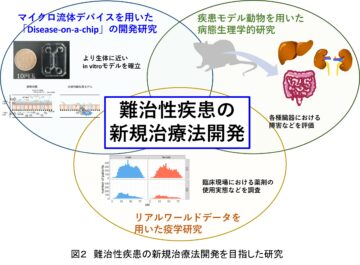

難治性疾患の新規治療法開発を目指した研究

新薬の開発により様々な疾患の治療法が確立されつつありますが、まだまだ難治性の疾患は数多く存在しています。例えば炎症性腸疾患は、国の指定難病の一つであり、患者数が増加しています。使用できる新規治療薬の増加もあり、寛解率は上がってきている一方で難治例も多く存在しています。我々は炎症性腸疾患時に腸のバリア機能が破綻することに着目し、マイクロ流体デバイスを用いたin vitro研究、疾患モデル動物を用いたin vivo研究、臨床でのリアルワールドデータを利用した疫学研究など様々な手法を駆使して、難治例に対する新たな治療法の開発に取り組んでいます(図2)。

1) マイクロ流体デバイスを用いた「Disease-on-a-chip」の開発研究

近年、マイクロ流体デバイス上で様々な刺激を与えながら細胞を培養することで、より生体に近いin vitroモデルを開発する試みがされています。それをさらに進化させ、マイクロ流体デバイス上で疾患を再現する「Disease-on-a-chip」の作製に取り組み、in vitroから疾患発症メカニズムの解明や新たな治療法の開発を目指しています。現在、ヒト腸管モデル細胞を複数種類共培養し、さらに腸内細菌を培養することで生体に近い培養を行っています。今後さらに、免疫細胞を搭載することで炎症性腸疾患を模倣したチップの作製に取り組んでいます。

2) 疾患モデル動物を用いた病態生理学的研究

in vitroモデルでは、単一の臓器に対する影響を見ることが出来ますが、複数の臓器間のネットワークを含めた相互作用を解析するのは難しいのが現状です。そこで疾患モデル動物を作製し、個体レベルでの解析を行うことは有用であると考えられます。現在はデキストラン硫酸ナトリウムを用いて腸に炎症を起こした炎症性腸疾患モデルマウスを作製し。炎症性腸疾患患者で多い低亜鉛血症を動物レベルで再現することで、低亜鉛血症が炎症性腸疾患の重篤化に与える影響について調べており、亜鉛を補充することで炎症性腸疾患の治療に繋がるかを調べています。

3) リアルワールドデータを用いた臨床疫学研究

臨床現場では様々な新薬が登場し、ガイドラインなどに準じて治療が進んでいきますが、実際に薬がどのように使用されているのかといった使用実態は不明な点が多いです。これらを明らかにすることで、医薬品の適正使用に向けて有用な情報を提供することが出来ます。現在、市販の医療データベースを用い、炎症性腸疾患における分子標的薬の使用実態調査を進めています。

|

|

主要論文

- Sasaki Y, Tatsuoka H, Tsuda M, So K, Higuchi Y, Takayama K, Torisawa YS, Yamashita F. Intestinal permeability of drugs in Caco-2 cells cultured in microfluidic devices. Biol Pharm Bull 45, 1246-1253, 2022.